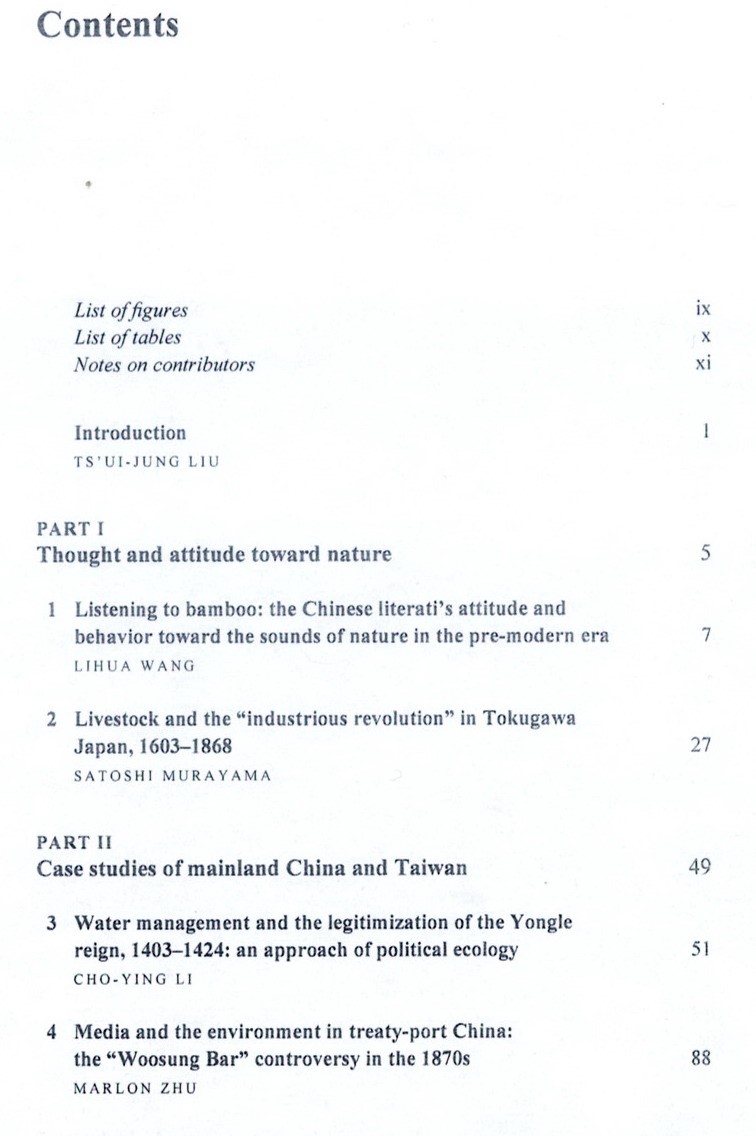

2015年9月,台湾中央研究院刘翠蓉院士主编的论文集 Local Realities and Environmental Changes in the History of East Asia (《东亚历史中的区域事实与环境变化》)由Rougtedge出版。我院张莉博士以第一作者身份撰写的论文“Disputes on the Expansion Project of Dahaizi Reservoir, Xinjiang, China, in 1950s”被收录其中。因该论文无法在期刊网上检索到,因此将内容简介如下:

1950年代到1960年代中国的水利建设运动不仅极大地改变了地表水分布状况,而且在中国国家建设和经济发展中扮演者重要的角色,因此非常值得关注和研究。同时,也因此使得中国的环境史与此前的时代截然不同,这也是中国环境史上的重要阶段。本文选取1950年代新疆玛纳斯湖流域的大海子水库扩建之争为案例,对政治、经济、思想、环境之间的相互影响过程进行了深入的分析。在“屯垦戍边”思想指导下,中国政府开始在玛纳斯河流域布置军队屯田,1952年,为解决灌溉水源而计划修建平原水库。与此同时,玛纳斯流域棉花种植的成功,因涉及当时亟待发展的纺织工业发展引起了国家层面的重视,玛纳斯河流域所有的水利规划(已经渗入“改造自然”的思想)被重新审查,并且审查组中集合了当时中国比较有名的水利专家。时任中国苏联专家组组长的水利专家沃洛宁也来到玛纳斯河流域。在审查水利规划中,中苏专家关于是否修建平原水库发生了激烈的争论。苏联专家以中亚地区平原水库引发地下水位上升,水库周围土壤次生盐渍化难以改良为教训,坚决反对修建平原水库。而中方专家则以亟待为耕地解决水源为由,力争要修建平原水库。最后,沃洛宁勉强同意修建其他三个规划中的平原水库,但主张立刻废弃已经使用中的大海子水库。鉴于当时“反对苏联专家,就是破坏中苏关系”政治压力,新疆军方不得不放弃大海子水库的扩建计划,放弃开发莫索湾100万亩荒地的计划,将为开荒组建的新疆生产建设兵团第十师解散。但是,却悄悄地保留了大海子水库。1956年,中苏联盟开始出现裂缝,中共中央提出“以苏联为鉴”的口号,中国国内开始质疑苏联的理论和经验。以此为契机,新疆军区决定扩建大海子水库,开发莫索湾100多万亩荒地。未经中央审批,即于1957年11月开始施工,次年建成,更名为跃进水库。这个案例说明,“边疆稳固”是1950年代新疆政治、经济和环境态度的核心议题。其次,在大海子水库扩建之争中,政策制定者从来没有将“生态环境”作为考虑问题的重点。再次,对当时的政策制定者来说,中苏关系和边疆安全是清晰而现实的危险,而平原水库的生态影响则是间接的或者过一段时间才显现的危险。大海子水库扩建之争可以深刻地反映当时各方面要素的相互作用,同时亦可以看出1950年代中国的现代性。由此可见,天山北麓的农业开发一直是在国家政治需求的主导下进行的,寻求边疆的稳固是开垦和强调开垦对地方经济发展作用的目的。

可以说,1950年代以来中国的边疆环境史是以为核心的,边疆扩展与巩固——农区扩展——环境变化与生态危机三者之间息息相关。那么,通过研究我们要强调指出,在思考边疆的“可持续发展”问题时,就不可避免地要考虑经济、生态的内涵和维度的同时,要考虑到政治的内涵和维度。