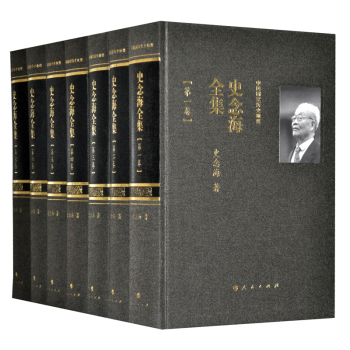

历时近10年,多位专家、多个单位参加编辑的《史念海全集》(下称《全集》),现在由人民出版社出版了。

史先生的著作,大部分以《河山集》命名,从1963年人民出版社以三联书店的名义出版初集开始,史先生生前编就论集,多以此名书,可见他本人 对这个书名的珍惜。因为这个书名是他的老友白寿彝先生“鼓励和代为命名的”。白先生说:“中国历史地理,以研究中国的河山疆土以及它们的变化对社会发展的 影响为对象,最后又落实到祖国的河山疆土和社会发展上。”一个史学家将祖国的河山变迁作为自己毕生的研究对象,首先是山河命脉,实在是国家兴衰之大事;其 次是优秀的史学大家所特有的学术思想渊源和爱国的精神情怀而使然。

好学深思,成为一代学术大家

史念海先生,自幼受到传统文化的熏习,为其日后的学术研究打下了坚实的国学基础,也为其今后从事的学术研究指明了方向。

史先生1932年入北平辅仁大学史学系,受业于史学泰斗陈垣先生,陈先生推崇乾嘉史学,故史先生亦深受乃师影响,读书作文皆以钱竹汀先生为榜 样,更以《钱竹汀大昕先生之史学》作为毕业论文题目,最终完成并发表。在史先生求学期间,古史辨派的代表、史学大家顾颉刚先生在北京大学、燕京大学讲授中 国古代沿革地理课程,史先生在随顾先生的学习中,亦逐渐对我国古代的地理知识产生了浓厚的兴趣,并利用乾嘉学术方法,撰成《两汉郡国县邑增损表》、《两唐 书地理志互勘》、《西汉侯国考》等论文,这些文章受到顾先生欣赏,发表在当时刚刚成立的禹贡学会的刊物《禹贡》半月刊上。1937年,顾、史两先生合著 《中国疆域沿革史》出版,成为我国沿革地理学中最重要的著作,而史先生当时年仅25岁。

此后,史先生并没有在沿革地理学中继续前行。在外敌入侵的国势和个人生活状 态的不断变化中,史先生开始思考在历史背景下地理环境变迁所带来的民族、边疆、政治、经济、军事等等问题。1944年,他写成《中国的运河》,正是基于他 对以上问题的思考。从那时起,史先生便一刻都没有离开对历史背景下自然和人文环境的关注,他摆脱了传统沿革地理学只重考据的研究思路,利用自身深厚的史学 功底,钩沉探幽,将历史上人类与自然环境的互动关系,通过各种具体面向的论述,鲜活地展现在世人面前,更把其中人与自然互动所产生的经验、教训、规律、方 法,如实地展现在当代人面前。史先生通过自己的学术实践,使得历史地理学不断向前发展。

《全集》所汇集的作品中,许多作品都具有标志性的意义:《中国的运河》,标志着我国沿革地理学向现代历史地理学的转变;《河山集》初集是我国 第一部历史经济地理论文集;《河山集》二至七集中许多文章,关注黄土高原和黄河流域的植被、水文、地形变迁,是区域历史自然地理研究的代表作;《河山集》 四集则填补了历史军事地理研究的空白;先生对于唐代历史地理的研究,是断代历史地理综合研究的开山之作;《中国历史地理纲要》是我国最早的一部历史地理学 通论,对中国历史地理学的整体框架进行了系统规划;先生与他人合作完成的《方志刍议》,对新方志学的建立具有重要的指导意义;先生有关古都学、地名学的论 述,均成为该领域的奠基之作。

历史学是人文学科的基础,史先生正是在具备了扎实的史学功底后,才有机会向新的学科迈进并取得了辉煌的成就。

终生求索,创立一门现代学科

中国现代历史地理学的主要奠基人谭其骧、侯仁之、史念海等先生,均是治史起家,均受教于顾颉刚先生,都是禹贡学会的成员,相似的求学经历与共 同的志向,使得他们懂得自己研究的学问虽与历史学有着千丝万缕的联系,但却并不相同。从当今学科评价标准来说,历史地理学是一门交叉学科,采用历史学的资 料和方法,但同时还要兼顾地理学的视野与理论,因此,现在从事历史地理学的学者既有史学出身亦有地理学出身的。但是,在我国现代历史地理学创建的时期,历 史学出身的学者发挥了举足轻重的作用,上述三位先生中,除侯先生曾到英国利物浦大学进行过系统的地理学知识学习外,谭先生与史先生则是在自己的读书与研究 中,不断思考并实践着自己对于历史地理学科的理解。三位先生均身体力行,为中国现代历史地理学的建立发挥着各自的作用。

《全集》充分体现了史先生对于历史地理学科所做出的努力。《全集》所收《中国历史地理纲要》是史先生上世纪五十年代完成的我国第一部有关历史 地理学科的专著,这部书中史先生明确划分了历史地理学与传统沿革地理学的区别和联系,对历史地理学所包含的分支领域做了全面论述,从事实上奠定了历史地理 学的总体研究框架。

从《全集》所收的文章看来,史先生的治学领域是在不断开拓的。上世纪五六十年代,他的主要兴趣集中在历史经济地理;七十年代,则转入对黄土高 原自然生态变迁和历史军事地理的研究;八十年代,又开始对历史文化地理、历史民族地理、历史区域地理、历史地理学史、古都学产生兴趣,并撰成专论;九十年 代以后,史先生在重视论述宏观问题的同时,又重拾考据之学,写一些短小的考证文章。

此外,《全集》中还收有史先生关于历史地理学科研究机构、学术刊物以及如何指导学生从事历史地理学研究的相关文字,这些进一步说明了史先生对于历史地理学科体系建设的殚精竭虑与矢志不渝。

一个学科的建立与发展,需要拥有一个具有坚定信念与奉献精神的团队,在我国历史地理学的学科团队中,史念海先生无疑是一名杰出的领头人。

有用于世,坚守一种治学理念

史念海先生经常讲,历史地理学的研究,要有用于世。这来自于从小的家庭熏陶,也来自他对历史地理学科任务的认识。

史念海先生主张并实践文献记载与田野考察相结合的研究方法。这种研究方法,有利于避免文献记载讹误对研究造成的负面影响,也有利于从考察中寻 找今昔环境生态变迁的主客观原因。史先生在进行陕西军事地理、黄土高原环境变迁和黄河流域水土环境变迁的研究中,就曾多次带领学生进行野外考察,收入《全 集》中的多篇文章均是考察后写成的。“有用于世”的最重要意义在于,为人类与自然的现实状态,寻找历史的经验,以求能为人与自然的和谐相处,提供可行性方 案。值得一提的是,史先生针对黄土高原及黄河流域的研究,诸如《黄土高原森林与草原的变迁》、《黄河流域诸河流的演变与治理》等著作中,很早便提出了退耕 还林、退牧还林的应对方法,这些都是基于历史经验教训的总结,充分体现了“有用于世”的理念。

史念海先生常以顾颉刚先生所赠一幅字来自勉:“宁可劳而不获,不可不劳而获。以此存心,乃有事业可言。”史念海先生70多年的治 学经历,确实在努力实践着老师的期望与教诲,未有丝毫懈怠,耄耋之年仍每日坚持写作、教学,直至生命最后一息。《全集》是史先生坚持“劳”而得到的 “获”,他所做的一切“有事业可言”。作为后来者,只有继承老一辈学者的风范,板凳宁坐十年冷,立志存心,方可自谓为学术后继者也。

学人档案

史念海(l912年—200l年),山西平陆人,历史地理学家,坚持“求真求实,为世所用”的治学原则,不断开拓创新,取得了多方面的成就。著作颇丰,有《中国的运河》、《河山集》等,与顾颉刚合著《中国疆域沿革史》。

图书目录:

史念海全集(套装7册,中国国家历史地理) 史念海著。人民出版社第1版(2013年4月)

卷一

编辑说明

人文情怀、社会责任和史念海先生的历史观(代序)

我与中国历史地理学的不解之缘

中国历史地理学的渊源和发展

发挥中国历史地理学有用于世的作用

中国疆域沿革史

中国的运河

中国古都和文化

卷二

中国历史地理纲要

中国历史人口地理和历史经济地理

卷三

河山集初集

石器时代人们的居地及其聚落分布

古代的关中

春秋时代的交通道路

春秋战国时代农工业的发展及其地区的分布

释《史记·货殖列传》所说的“陶为天下之中”兼论战国时代的经济都会

战国至唐初太行山东经济地区的发展

秦汉时代的农业地区

开皇天宝之间黄河流域及其附近地区农业的发展

隋唐时期长江下游农业的发展

三门峡与古代漕运

黄河流域蚕桑事业盛衰的变迁

论诸葛亮的攻守策略

後记

河山集二集

白寿彝教授序

自序

历史时期黄河流域的侵蚀与堆积(上篇)

历史时期黄河流域的侵蚀与堆积(下篇)

历史时期黄河在中游的侧蚀

历史时期黄河在中游的下切

论泾渭清浊的变迁

周原的变迁

历史时期黄河中游的森林

论两周时期黄河流域的地理特徵

由历史时期黄河的变迁探讨今後治河的方略

论《禹贡》的著作年代

与辛树帜先生论《禹贡》书

黄河中游战国及秦时诸长城遗迹的探索

鄂尔多斯高原东部战国时期秦长城遗迹探索记

河山集三集

杨向奎教授序

自序

由地理的因素试探远古时期黄河流域文化最为发达的原因

黄土高原及其农林牧分布地区的变迁

两千三百年来鄂尔多斯高原和河套平原农林牧地区的分布及其变迁

战国秦汉时期黄河流域及其附近各地经济的变迁和发展

黄河中游森林的变迁及其经验教训

论历史时期黄土高原生态平衡的失调及其影响

论黄土高原的治沟和治水

陕西地区蚕桑事业盛衰的变迁

论唐代扬州和长江下游的经济地区

论济水和鸿沟

周原的历史地理与周原考古

洛河右岸战国时期秦长城遗迹的探索

编後

卷四

河山集四集

谭其驤教授序

自序

陕西省在我国历史上的战略地位

陕西北部的地理特点和在历史上的军事价值

关中的历史军事地理

秦岭巴山间在历史上的军事活动及其战地

论战国时期称雄诸侯各国间的关系及其所受地理环境的影响

娄敬和汉朝的建都

函谷关和新函谷关

论雁门关

与代县友人论雁门关书

秦始皇直道遗迹的探索

直道和甘泉宫遗迹质疑

与王北辰先生论古桥门与秦直道书

再与王北辰先生论古桥门与直道书

壶口杂考

秦汉时期国内之交通路线

再论关中东部战国时期秦魏诸长城

後记

河山集五集

周立三教授序

自序

历史时期黄土高原沟壑的演变

森林地区的变迁及其影响

历史时期森林变迁的研究及有关的一些问题

新秦中考

河南浚县大伾山西部古河道考

隋唐时期重要的自然环境的变迁及其与人为作用的关系

论唐代前期陇右道的东部地区

河西与敦煌

开元天宝时期长安的文化

两《唐书》列传人物本贯的地理分布

唐代前期关东地区尚武风气的溯源

隋唐时期域外地理的探索及世界认识的再扩大

编後

卷五

河山集六集

胡厚宣教授序

自序

中国历史地理学的渊源和发展

班固对於历史地理学的创建性贡献

胡渭《朏明学案》

阎若璩《潜邱学案》

王静安对於历史地理学的贡献

论王静安研治历史地理学的方法

唐代的地理学和历史地理学

中国古都学刍议

论地名的研究和有关规律的探索

以陕西省为例探索古今县的命名的某些规律

论两周时期农牧业地区的分界线

隋唐时期黄河上中游的农牧业地区

唐代河北道北部农牧地区的分布

蓝田人时期至两周之际西安附近地区自然环境的演变

汉中历史地理

编後

河山集七集

何兹全教授序

自序

发挥中国历史地理学有用於世的作用

黄土高原主要河流流量的变迁

论西安周围诸河流量的变化

隋唐时期农牧地区的变迁及其对王朝盛衰的影响

春秋以前的交通道路

战国时期的交通道路

隋唐时期运河和长江的水上交通及其沿岸的都会

唐代通西域道路的渊源及其途中的都会

唐代原州的木峡关和石门关

西北地区诸长城的分布及其历史军事地理

《秦长城与腾格里沙漠》跋

郦道元与其《水经注》中所记的高阙

论秦九原郡始置的年代

十六国时期各割据霸主的人口迁徙

西周与春秋时期华族与非华族的杂居及其地理分布

说唐与吐蕃相争已久的维州城

论战国时期的“插花地”

论唐代贞观10道和开元15道

陕西在秦汉时期历史中的地位

顾颉刚先生与禹贡学会

黄土高原森林与草原的变迁

游城南记校注

卷六

河山集九集

我与中国历史地理学的不解之缘

释《禹贡》雍州“终南惇物”和“漆沮既从”

司马迁规划的农牧地区分界线在黄土高原上的推移及其影响

黄土高原的演变及其对汉唐长安城的影响

西安地区地形的历史演变

汉唐长安城与生态环境

唐长安城外龙首原上及其邻近的小原

环绕长安的河流及有关的渠道

最早建置都城的构思及其对汉唐诸代的影响

先秦城市的规模及城市建置的增多

《周礼·考工记·匠人营国》的撰著渊源

郑韩故城溯源

西安附近的原始聚落和城市的兴起

汉代长安城的营建规模

论十六国和南北朝时期长安城中的小城、子城和皇城

汉代零陵郡始安县城址刍议

中国历史地理学区域经济地理的创始

论历史地理学与方志学

再论历史地理学与方志学

论陕西省的历史民族地理

《西安历史地图集》後记

後记(王京阳)

方志刍议

论文考证

卷七

论文考证

序跋书评

回忆交往

科普其他