作为丝绸之路要道的新疆地区,自古以来就是连接东西方文化交流的纽带,其社会经济的发展,不断受到东西方文化的渗入,并与当地自然环境的完美融合,造就了新疆地区文化多元化、经济类型多样化以及人群结构复杂化。陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究院屈亚婷、中国科学院大学考古学与人类学系杨益民等,与新疆文物考古研究所伊弟利斯、李文瑛、胡兴军等人合作,根据人发与牙齿(或动物骨骼)稳定同位素组成代表个体生存期间不同阶段的食谱信息,从死亡前食谱变化的角度,结合体质人类学和分子学研究成果,以及考古遗址出土的动、植物遗存,探讨青铜时代小河文化从早到晚先民食谱的变化规律、生业模式多样化的形成和小米在小河文化中的作用。文章发表在《Archaeological and Anthropological Sciences》。

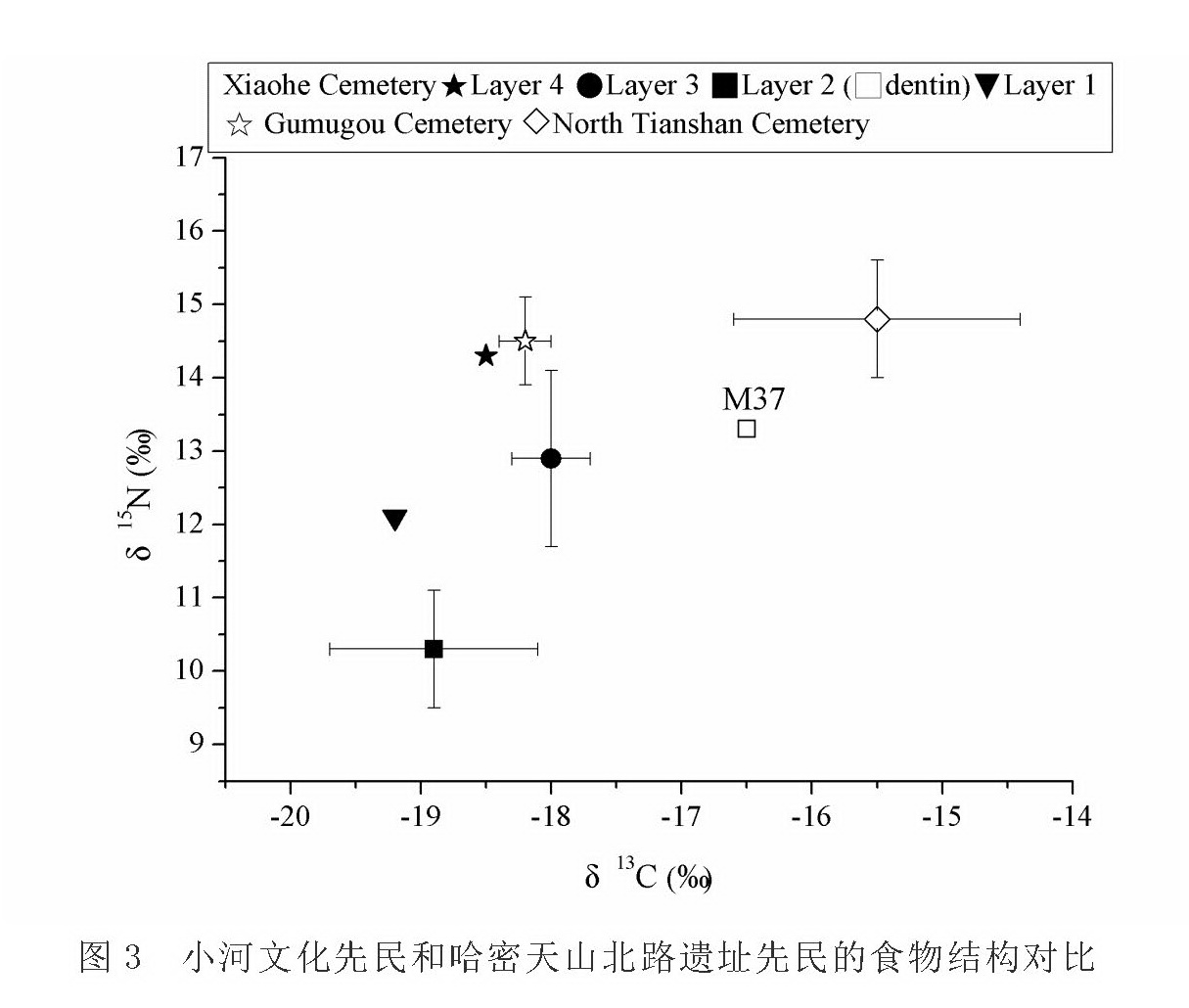

结果显示,不同时期小河文化先民的食谱不断发生变化。早期先民较为统一的食物结构反映了一个混合人群最早定居在罗布泊地区,并主要从事畜牧业;晚期先民幼年时期与死亡前食谱的变化,反映了外来人群的迁入,进而促进该人群结构的不断复杂化。另外,该人群也从事较少的农业(小麦和小米),导致小河文化先民的生业模式不断发生变化。综合以上分析,小河文化人群结构的复杂化与经济类型的多元化主要缘于欧亚草原多元青铜文化的扩张与东方人群的不断迁入。此外,小河文化晚期,虽发现大量小米遗存,但先民和牛、羊的食谱中未见明显的C4信号,据此判断该时期小米可能主要用于随葬,并未成为小河遗址先民和家畜稳定的食物来源之一。