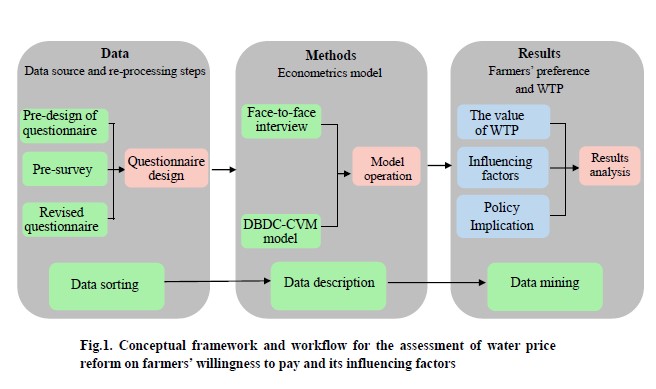

在气候变化与经济发展模式转变的大背景下,农业作为第一用水大户,受到了来自供给与需求的双重压力。在这样的背景下,中国政府所采取的对应措施是从供给管理转变到需求管理,水价政策被认为是水资源需求管理政策中最行之有效的经济手段。而农民作为灌溉水价的承受主体,其心理承受能力即真实支付意愿是当前水价政策制定中必须考虑的重要因素。灌溉水价标准的制定需要准确估计农民用水户的综合承受能力,水价调整的幅度应在可承受范围之内。陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究院穆兰副研究员,以陕西省西安市为调研区域,将条件价值法(CVM)引入到水价制定过程中,从水价改革的微观基础-农户行为、需求和意愿为切入点,分析了农户的最大支付意愿(WTP)及其影响因素,为水价政策设计奠定理论与数据支撑。《Assessing the impact of water price reform on farmers’ willingness to pay for agricultural water in northwest China》文章发表在SCI一区top期刊 《Journal of Cleaner Production》。该文章的总体研究思路如下图1所示

研究结果显示,农户的最大支付意愿为0.144RMB/m3,高于目前现行的农业水价0.142RMB/m3。同时发现,农户的种植年限、总收入、农业收入、灌溉水短缺、农户对现行水价的态度均等均显著正向影响农户的WTP。而初始投标值、年龄以及总耕地面积均显著负向影响农户的WTP。最后,基于上述研究结果,得出了相关的政策启示,为全面深化我国农业水价综合改革提供科学合理的政策参考依据。研究结果将进一步丰富中国特色水资源管理理论,有效提升我国农业水资源管理水平,对促进国民经济与生态环境可持续发展提供有价值的参考。