《中国历史地理论丛》是教育部主管、陕西师范大学主办、陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究院编辑出版的历史地理学专业学术刊物,主要刊登有关中国历史地理研究的重要成果与最新进展文章。近年来,《中国历史地理论丛》立足办刊特色,依托刊物主办承办单位的学科和人才优势,推动刊物提质增效,克服疫情等不利因素对出版工作造成的严重影响,保持刊物正常运行,办刊水平取得明显进步。

守正创新,持续扩大刊物影响

《中国历史地理论丛》始终秉持历史地理学研究“有用于世”的学术宗旨,坚持以探索人类活动和地理环境之间关系规律、促进社会经济发展为目的的办刊思路,不断优化办刊流程,扩大刊物影响力。在办刊实践中,刊物结合历史地理学学科发展与学术刊物发展的实际,坚持学术质量第一的标准,发挥刊物特色,主动谋划,针对性地刊发本学科各分支领域的前瞻性、引领性文章,同时邀请优秀专家、学者参与刊物建设,有效提升了刊物的学术质量,影响力不断跨上新的台阶。

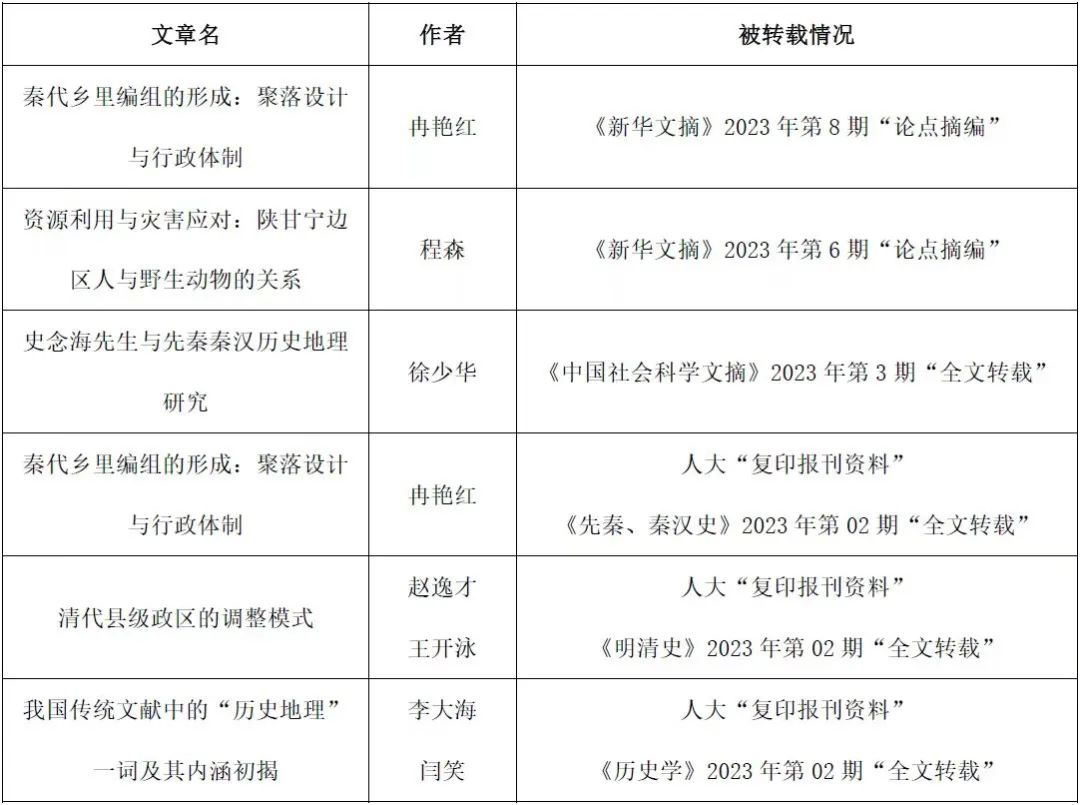

据《中国学术期刊影响因子年报(2022)》的分析,《中国历史地理论丛》的综合影响因子较前一统计周期提高了43.1%,期刊影响力指数在“历史”学科类目中位列第8,排名再攀新高。此外,在中国社会科学评价研究院最新发布的《中国人文社会科学期刊AMI综合评价报告(2022)》中,《中国历史地理论丛》由扩展期刊上升为核心期刊。2022年以来,《中国历史地理论丛》所刊发文章已先后被《新华文摘》《中国社会科学文摘》《高等学校文科学术文摘》和人大“复印报刊资料”全文转载、论点摘编14篇,索引155篇。其中2022年第4辑取得斐然的成绩,截至2023年5月,该辑文章已被转载或摘编6篇,被转载率为29%。

《中国历史地理论丛》2022年第4辑刊文被转载情况

把握前沿,稳步提升学术质量

为更好地回应党和国家经济建设需求,切实服务中国历史地理学的发展进步,《中国历史地理论丛》编委会进一步加强重大选题的策划和挖掘引导,稳步提升刊物品质。近年来,《中国历史地理论丛》充分发挥刊物作为历史地理学交流平台的优势,追踪学科前沿论题,依托刊物“专题论文”“学术评论”“史地札记”三个核心栏目,精心策划选题,不断推出高品质的学术成果。

在中华人民共和国成立70周年之际,刊物约请专家、学者回顾了本学科各个分支的发展,总结成绩,分析问题,引导和推进中国历史地理学的发展,形成了“近70年来中国历史地理研究的主要进展”专栏。相关回顾文章陆续发表,在学术界产生了较大的影响。其中,华林甫教授的《110年中国历史地图集的编绘成就与未来展望》(《中国历史地理论丛》2021年第3辑刊发)一文,被《新华文摘》2021年第21期作为封面重点文章全文转载。

2021年和2022年先后适逢中国现代历史地理学学科三大奠基人谭其骧先生、侯仁之先生和史念海先生诞辰110周年,《中国历史地理论丛》约请学界相关专家、学者撰稿,连续多辑刊发相关文章,在追思先学中共同回顾、探讨中国历史地理学的发展。在学术界引起了极大的关注,多篇文章被转载。此外,结合对中国地图学史研究具有里程碑意义的《地图学史》中译本的出版情况,《中国历史地理论丛》在2023年第1辑特别策划“从《地图学史》看中国地图学史研究”专题,约请“《地图学史》翻译工程”课题组主要成员成一农、黄义军和孙靖国,分别就该书各卷内容,联系相关时期的中国地图学史进行评述,在学术界取得了强烈反响。

多措并举,做实做好刊物建设

《中国历史地理论丛》始终坚持正确的政治导向和办刊方向,把学术质量第一的标准落实到编辑出版工作的每一个环节。近年来,编辑部从多方面着手,通过规范作者投稿行为、优化稿件采编系统、加强学术诚信引导和宣传、建立作者署名和责任追溯机制、扩大外审专家队伍、执行地图出版审核制度、深化编校质量管理等措施,推动刊物出版质量建设取得实效。同时,《中国历史地理论丛》还积极推动传统纸刊出版与新兴媒体融合发展,在新媒体平台建设方面不断发力。2022年,“中国历史地理论丛”微信公众号正式上线运行,有效提高了期刊显示度和学术传播力,并通过公众号功能的拓展,实现纸刊、微信公众号、期刊网站的三端互联,为读者、作者、编者提供更加便利的历史地理学学术互动与交流平台。

《中国历史地理论丛》办刊质量的提升,离不开社会各界对刊物的认可与厚爱。展望未来,《中国历史地理论丛》将继续立足办刊特色,跬步前行,不断提高学术影响力,努力打造中国历史地理学研究的重要学术高地,服务历史地理学科的未来发展。